长久以来,天辰注册法律制度一直很难对人的心理状态——包括记忆、责任与心理成熟度——做出客观描述。如今,科技有望成为法庭判决的突破口,神经科学家已经发现其中的模式,也许未来的呈堂证供将变得更加有据可循。

首先要讲的这一故事是早期神经科学在法庭上发挥作用的一大著名案例,想必大家都有所耳闻。1981年3月30日,25岁的小John W. Hinckley枪击时任美国总统的里根以及另外三名随行人员。第二年,法庭宣判其有罪。

辩护律师团坚持认为Hinckley的精神不正常,他们提出了一大堆证据支持自己的主张——包括这位客户以往就存在不正常行为,沉沉迷恋女演员朱迪·福斯特,因此希望制定暗杀总统的计划来给这位心上人留下深刻印象等等。他此前曾打算枪击吉米·卡特总统。但在政府换届后,他又把枪口指向了里根。

在充满争议的法庭辩论当中,天辰注册Hinckley的辩护团队还提出了科学证据:计算机轴向断层扫描(CAT)结果,暗示他们的客户存在大脑萎缩迹象。最初,法官并不打算接受这份证据。但专家们表示,扫描虽然无法直接证明Hinckley患有精神分裂症,但脑萎缩现象在精神分裂症群体中的出现比例确实远高于普通人群。

也正是这份证据,最终让陪审团认定Hinckley存在精神问题,因此无需对案件负责。

▲ 图:小John W. Hinckley摄于白宫前

近四十年之后,神经科学发展突飞猛进。特别是磁共振成像(MRI)的改进与功能性磁共振成像(fMRI)的发明,让科学家们能够在无需损害大脑的前提下观察到其中的血液流向与氧合作用。如今,神经科学家已经能够看到受试者在面对不同事情时的大脑真实反应,比如看到自己爱的人,经历挫败,或者感到痛苦等等。

尽管神经科学知识正爆炸式增长,尽管Hinckley获得了自己的无罪判决,但“神经病学”并未能在法庭当中产生真正重要的影响。不过,这一切似乎即将改变。在民事案件当中,律师已经开始广泛引入脑成像证据,借以证明自己的客户已经或者并未受伤。刑事律师有时也认为,大脑的健康状况会对客户的责任划定造成影响。律师与法官还开始参与继续教育计划,旨在了解大脑解剖学、MRI以及脑电图等脑测试方法的相关知识。

大多数律师与法官都希望了解脑成像这类证据能否提供确切可信的依据,比如被告人的心理年龄,测谎结果,或者是否真的遭受痛苦还是在装病等等(有助于解决人身伤害案件)。然而,神经科学研究人员还无法回答这些问题,但他们正努力发掘可能相关的迹象,希望弄清大脑中的哪些部分会在哪些情况下做出怎样的反应。

进展虽然有限,但却在稳步推动。尽管神经科学在法庭上仍然较少露面,但科罗拉多州第二司法区法官Morris B. Hoffman表示,“具体比例已经远高于以往。我认为这种趋势还将保持下去。”

相关案件数量可观

福特汉姆大学法学院法律学者Deborah Denno表示,自17世纪以来,刑法一直关注人类的思想与心理状态。当时,法院会将异常行为归咎于“魔鬼”的影响——一直到20世纪初开始,法官们才意识到,应该利用弗洛伊德分析以及其他一些方法对被告进行认知缺陷与心理状态诊断。

神经科学也给我们展示了崭新且诱人的发展前景:直接与大脑物理状态及其可量化功能水平相关的证据。

目前,我们还没有一份系统性的统计报告,能够核算到底有多少民事及刑事案件中引入了脑部扫描等神经科学证据。新墨西哥大学神经科学家、非营利性组织Mind Research Network(主要探索将神经影像应用于精神疾病的研究)首席研究员Kent Kiehl表示,“神经科学证据在民事案件中最为常见”。经常帮助律师了解神经影像科学的Kiehl指出,在民事诉讼当中,如果存在脑操作问题且相关判断对案件审判具有重大影响,则法官经常会要求提交核磁共振成像结果。

在刑事法庭中,MRI常被用于评估杀人案嫌疑人是否存在脑损伤或者神经创伤(用以判断是否符合死刑标准)。Kiehl指出,“这是为了确保不存在明显的神经问题,这类问题很可能会诱导嫌疑人做出非正常举动。”例如,如果谋杀案被告人的大脑扫描结果显示存在额叶肿瘤或者额颞叶痴呆等迹象,那么法院就很难下达有罪判决(类似于Hinckley审判中的脑萎缩)。然而,这类测试往往成本高昂。

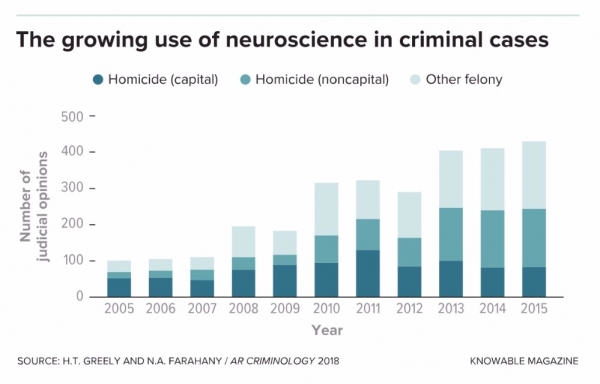

有一些学者试图对神经科学在刑事案件中的使用频率进行量化。Denno在2015年一项分析中发现,在过去20年期间,共出现了800起涉及神经科学的刑事案件。分析同时发现,大脑证据的使用量正逐年增加,这一结论亦符合杜克大学法律学者兼物理学家Nita Farahany在2016年发布的研究报告。

Farahany的最新统计数据发布在她关于神经病学的文章当中,其中提到2005年至2015年期间,美国的刑事案件被告开始利用神经科学结论——包括医疗记录、神经心理学测试以及脑部扫描——作为辩护证据。约有20%的神经科学证据帮助被告获得了有利判决,具体包括提交后续文书、组织新的听证会以及撤销起诉等。

▲ 图:虽然神经科学证据在刑事案件中的使用频率不高,但已经呈现出上升趋势,具体如图中美国司法意见中的被告神经科学讨论表所示。

但范德比尔特大学法律与生物科学学者Owen Jones(他曾指导麦克阿瑟基金会法律与神经科学研究网络,该机构负责与神经科学家及法律学者合作,共同进行神经科学研究并帮助法律系统合理引入科学结论)提到,即使是最好的研究报告也只包含病例这一种证据,而病例只能代表“一小部分”实验结果。他认为,大多数采用神经科学证据的案件最终以认罪协议或者和解收场,因此相关证据并未能左右案件判决。目前,还没有可行的方法来跟踪神经科学在这类案件中的实际使用情况。

心理状态科学

尽管一部分律师已经将神经科学引入法律诉讼程序,但研究人员们仍在努力建立脑扫描实验与法律分析体系,帮助法务人员更精准地区分不同心理状态。这方面进展有助于确定神经科学何时适用、为何适用。相关进展虽然有限,但却在稳步推动。

由斯坦福大学神经科学家Anthony Wagner领导的一支团队研究了如何利用机器学习(一种人工智能实现形式)分析fMRI扫描结果,用以确定测试对象在看到自己熟悉的生活场景照片时会出现怎样的脑部活动。测试对象在扫描仪中观看多张图片,其中一些来自他们自己佩戴的相机,另一些则来自其他人佩戴的相机。

通过跟踪氧合作用的变化以及血流模式(代表神经元是否更频繁地发射信号),该团队的机器学习算法正确识别出了受试者观看的到底是自己拍下的图像还是他人图像,准确率超过90%。

Jones表示,“现阶段,这还只是一项概念验证成果,但在理论上已经足以充当生物识别标志物。大家可以想象,这其中蕴藏着多种不同的法律含义——也许有一天,我们可以借此评估目击者记忆内容的准确性与可靠性。”

其他研究人员还在利用fMRI确定大脑在明知状态与侥幸状态下的差异,这些重要的法律概念有望给型号判决结果带来重大影响。

▲ 图:引用神经科学的刑事辩护在一级谋杀案中比例最高,但也并不仅限于此类恶性犯罪案件。具体如图中2005年-2015年的美国司法意见表所示。(一级谋杀案,属于犯罪嫌疑人有可能被判处死刑的一类特殊刑事案件。)

为了探究这个问题,耶鲁大学法学院兼弗吉尼亚理工大学神经科学家Gideon Yaffe及其同事利用fMRI对研究参与者进行了脑部扫描,希望跟踪他们在考虑是否携带行李箱通过安检站时的心理状态变化。所有人都被告知(但确定程度各有不同)箱子中可能含有违禁品。那些100%确定箱中存在违禁品的受试者处于明知状态,而确定性较低的受试者则属于侥幸心态。利用机器学习算法对fMRI扫描结果进行分析,科学家们已经能够非常可靠地区分这两种心理状态。

神经科学家们还希望能够更好地理解累犯的生物学相关性——例如,Kiehl分析了美国重刑犯监狱囚犯的成千上万张fMRI与结构MRI扫描结果,希望判断犯下此类恶行的人的大脑中是否存在一些与普通人不同的差异。他表示,在犯人改造方面,发现未来可能犯下新罪行的犯人无疑是一项非常重要的任务。

另一些科学家则在研究心理年龄这一概念。由耶鲁与威尔康奈尔医学院神经科学家BJ Casey领导的小组,正在利用fMRI研究不同情况之下,某些年轻人的大脑构造更接近未成年人大脑、抑或更类似于老年人大脑。结果发现,具体情况视情绪变化而定。神经学者们表示,只有更好地了解大脑的生长发育过程,才能更有效地推动青少年司法改革,同时也将帮助我们了解如何对待正处于大脑发育阶段的年轻人。

仍然无法直接影响判决

上述研究成果能否产生可行的结果,目前仍然有待观察。2018年,身为神经病学研究领域领导者的Hoffman撰写了一篇论文,将潜在的突破性成果分为三大类:近期、远期与“永远不可能”。他预测称,神经科学家可能会改进现有慢性病治疗工具。在不久的未来,他们可能会揭开疼痛的秘密,并在接下来的10-50年内以可靠方式检测出记忆与谎言,并成功确定受试对象的大脑成熟度。

但他同时提到,大脑科学也许永远无法完全理解成瘾机制,或者令法院彻底放弃责任或者自由意志这一概念(这已经上升到了法学乃至哲学的层面)。

▲ 图:疯子在法律上拥有精确的定义,源自19世纪英特尔著名的法律案件。1843年,Daniel McNaughton开枪杀害了英国首相的秘书,但由于精神错乱而被顽固释放。目前,英国以及美国一半的州继续沿用McNaughton案定下的判断规则。

很多人已经意识到,无论神经科学家在梳理脑生物学与人类行为之间的联系层面获得怎样重大的进展,将神经科学证据应用于法律层面将始终是个棘手的难题。其中最值得关注的因素在于,在事实发生之后进行大脑研究,可能无法揭示被告在犯罪发生之时的动机与行为——但这两点在法庭审判中至关重要。另一个问题则是,关于大脑平时如何运作的结论,并不能可靠地支持大脑在特定时刻下的工作状态。

宾夕法尼亚大学法学与精神病学学者Stephen J. Morse指出,“最重要的是弄清楚这类证据是否具有法律相关性。”他坚持认为神经科学永远不会彻底改变法律,因为“行动胜于想象”。而且在法律背景下,“如果神经科学表现出与行为之间的分歧,那么当然要以实际行动为准。”我们必须采信行为,而且他也担心“神经类型”说可能会夸大律师在审理过程中对科学证据的依赖。

有人认为,神经科学并不会改变法律所关注的基本问题——也就是Hoffman在论文中提到的,“2000年以来我们所一直面对的,是关于人性责任与目的动机之间谁更重要的重大问题”。

但是在日常的法庭审理当中,Kiehl认为如此高层次的哲学担忧似乎并无必要。

“只要有两、三篇论文支持神经科学证据确实具有良好的科学基础,并且是由著名学者在顶尖期刊上发表,就会有律师愿意使用这些成果。”